Verfahren

Der Einsatz einer Gasflamme zur Verbesserung der Adhäsion auf schwer benetzbaren Oberflächen, insbesondere auf Polyolefinen wie Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), wurde erstmals in den 1950er Jahren durch Professor Werner Kreidl in den USA eingeführt und ist seither auch unter der Bezeichnung Kreidl-Verfahren bekannt.

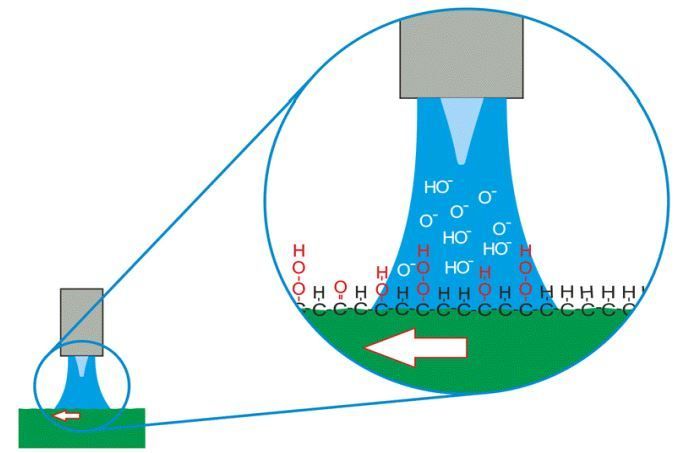

Bei diesem Verfahren wird die zu behandelnde Oberfläche für einen sehr kurzen Zeitraum der direkten Einwirkung einer offenen Gasflamme ausgesetzt. Diese Flamme wird mit einem definierten Sauerstoffüberschuss betrieben, was eine oxidierende Atmosphäre schafft. Entscheidend ist hierbei nicht der Wärmeeintrag, sondern die gezielte chemische Modifikation der Oberfläche durch die in der Flamme enthaltenen reaktiven Spezies.

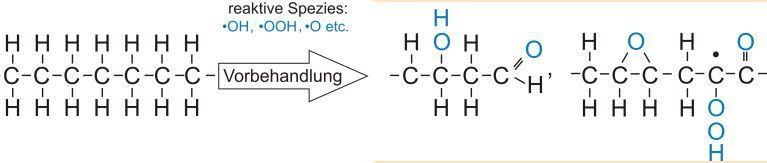

Durch die hohe Temperatur der Flamme werden in der obersten Schicht des Substrats bestehende Molekülbindungen kurzfristig aufgebrochen. In der oxidierenden Zone der Flamme entstehen reaktive Radikale und funktionelle Gruppen, insbesondere Hydroxy- (–OH), Carboxy- (–COOH) und Carbonylgruppen (–C=O), die in die Polymermatrix eingebunden werden können. Dadurch wird die ursprünglich unpolare und chemisch inerte Oberfläche gezielt polarisiert.

Die Einführung dieser polaren Gruppen führt zu einer Erhöhung der Oberflächenenergie des Materials, wodurch die Benetzbarkeit deutlich verbessert wird. Dies ist eine Voraussetzung für die sichere und dauerhafte Haftung von nachfolgenden Beschichtungen, wie etwa Druckfarben, Lacken oder Klebstoffen. Der Effekt ist in der Regel sofort nach der Behandlung messbar und bleibt bei geeigneter Lagerung für eine gewisse Zeit stabil.

Ein kritischer Aspekt bei der Beflammung ist die präzise Einstellung des Gas-Luft-Gemisches. Nur bei einem konstanten und ausreichend großen Sauerstoffüberschuss wird die gewünschte chemische Aktivierung erreicht, ohne die Oberfläche thermisch zu schädigen. Instabile oder unterstöchiometrische Flammen können dagegen zu unzureichender Aktivierung oder gar zu Beeinträchtigungen des Materials führen, etwa durch lokale Überhitzung.

Die Wirksamkeit der Behandlung lässt sich über die Messung der Oberflächenenergie nachweisen. Neben der gängigen Bestimmung mittels Randwinkelmessung kommen in der industriellen Praxis häufig Testtinten mit definierten Oberflächenspannungen zum Einsatz. Diese ermöglichen eine schnelle, qualitative bis semi-quantitative Beurteilung des Behandlungserfolges direkt im Produktionsumfeld.

Insgesamt stellt die Beflammung ein etabliertes, robustes und inline-fähiges Verfahren zur Oberflächenaktivierung dar, das insbesondere bei thermisch widerstandsfähigen und unpolaren Kunststoffen breite Anwendung findet.